皋兰什川古梨园诠释农业文明保护发展“中国方案”

皋兰什川古梨园诠释农业文明保护发展“中国方案”

皋兰什川古梨园诠释农业文明保护发展“中国方案”六百余年(bǎiyúnián)活态农耕 全球重要农业文化遗产系统

什川古(shénchuāngǔ)梨园诠释农业文明保护发展“中国方案”

“天把式”为梨树(líshù)疏果

“天把式”为梨树(líshù)疏果

古梨园特色农产品展销(zhǎnxiāo)

兰州,黄河唯一穿城而过的省会城市(chéngshì)。黄河犹如一条金黄色的丝带铺展(pūzhǎn)向东,在兰州东北部20公里处(chù)的皋兰县什川镇调皮地掉头北上,这道弯成就了此处肥沃的土壤、充足的水源,还孕育了万亩古梨园。

2025年5月19日,这片镶嵌着近万株百年古梨树的土地,被联合国粮农组织(liánhéguóliángnóngzǔzhī)正式认定为“全球重要农业文化遗产系统”。从明代先民的拓荒智慧到当代“古法(gǔfǎ)+科技”的创新管护,从单一果农经济到农文旅融合的现代产业,什川古梨园用600余年的生态实践,为世界农业文明保护与(yǔ)发展(fāzhǎn)提供了“中国方案(fāngàn)”。

千年古梨树下的农耕密码(mìmǎ)

什川古梨园总面积12000余亩,核心区现有9423株百岁梨树,它们沿黄河阶地铺展,虬枝盘曲如青铜雕塑,最年长的(de)“树王”已近500岁高龄。这些“活文物”,至今仍保持(bǎochí)着年均250公斤的挂果(guàguǒ)能力,盛果期单株最高产量(chǎnliàng)可达800公斤,年总产量超过100万公斤。而(ér)这一绿色奇迹的背后,是什川果农(guǒnóng)世代相传的独特栽培技艺。

据兰州市农业科技研究推广中心果树站站长张文利介绍(jièshào),什川古(shénchuāngǔ)梨园(líyuán)利用黄河阶地高差,形成了“上林下田”的立体格局,既防风固沙,又通过梨树蒸腾作用(zhēngténgzuòyòng)调节小气候,创造了“旱不荒田,涝不淹地”的可持续农耕系统。

“目前,什川(shénchuān)梨园采用(cǎiyòng)的田间套种品种主要是矮秆作物,以(yǐ)豆类和蔬菜为主,能起到保水固土增肥的作用,这是农耕智慧的体现。”张文利说。

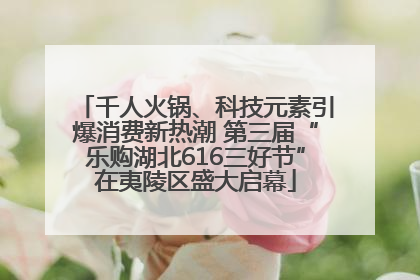

为了保护和传承(chuánchéng)好古梨园农耕(nónggēng)文化,经过数百年积淀,什川梨农创造了“天把式”等十多种高田作业技艺,形成了完整的传统(chuántǒng)农耕技艺和知识体系。

在(zài)兰州话里,把某一行当里的老手行家(hángjiā)称之为“把式”。“天把式”是什川梨园里的专属。用松木制成的云梯高达十多米,两根戗杆(gān)与云梯形成稳固的三角形固定在地上,务劳果树的果农(guǒnóng)们顺着云梯攀爬到与树冠同等高度(gāodù)的地方为梨树修枝、疏果、喷药、采摘。2008年“天把式”作为一项梨树养护技艺被列入(lièrù)省级非物质文化遗产保护名录。

今年70岁的魏周言依然可以随时展示“天把式”的绝活,为了(wèile)让(ràng)更多的人了解这项技艺,他每天都会在梨树下等待,只要游客感兴趣(gǎnxìngqù),他就现场展示讲解。

在长期实践中,什川人发展出一套完整的“四季养护(yǎnghù)法”:春季掸花震虫促进授粉,夏季(xiàjì)堆沙保墒调节地温,秋季抹泥封堵树洞,冬季刮皮(guāpí)除虫防冻。更令人称奇的是“烟汁杀虫”技术——将烟草浸泡后喷洒树干,既杀灭蚜虫又避免化学污染;“高杆吊枝(diàozhī)”工艺则用木杆支撑树冠,防止结果期枝条断裂(duànliè)。

张文利表示,这些(zhèxiē)看似原始的方法,实则暗合现代生态农业理念,配合“间作豆类+自流灌溉”系统,使古梨园水资源利用率高达85%,构建(gòujiàn)起“保水-固土(gùtǔ)-增肥”的良性循环。

多维保护格局共护“活文物(wénwù)”

“甘肃皋兰(gāolán)什川古梨园(líyuán)系统”是世界珍贵的梨园复合农作技艺及其知识体系的发祥地及传承(chuánchéng)地。近年来,皋兰县深耕古梨园技艺传承,探索出一条“活态传承”新路径。2014年,皋兰县成立古梨园保护(bǎohù)(bǎohù)中心,并于2018年与什川果农签订《什川古梨树保护协议》,将古梨园交给专人保护;2019年,《兰州市什川古梨树保护条例》实施,及时(jíshí)查处和严厉打击破坏古梨树行为(xíngwéi),有效遏制了乱建乱搭、乱砍滥伐等行为的发生。

“为了更精准保护,古梨园保护中心委托专业技术公司,花(huā)了两年时间对什川古(shénchuāngǔ)梨园百年以上(yǐshàng)古梨树信息(xìnxī)进行调查摸底,采取GPS坐标定位的方式对9423株古梨树重新定位、挂牌,这张牌子就是树的身份证,上面清楚地标注了树的品种、树龄、管护人姓名等信息。”皋兰县古梨园保护中心干部(gànbù)韩磊介绍(jièshào)说。目前,古梨园3939亩核心保护区已形成网格化、规范化、信息化的管护模式。

古梨树保护的(de)(de)意义在于“扶老携幼”。古梨园保护中心的工作人员除了(chúle)保护好现存的高龄梨树,还要(háiyào)及时补栽小梨树,什川人几百年(nián)的种植经验(jīngyàn)得出一个结论:野生的梨树苗在防病虫害方面有极大“优势”。2020年,保护中心建成苗圃基地培育2000余株幼苗用于桥接补栽,农技专家定期开展(kāizhǎn)培训(péixùn),年培训果农超2000人次,实现“每户一名科技明白人”。针对300年以上的高龄衰弱古树,创新应用传统桥接、嫁接技术复壮树体,并通过树洞填补等工艺延长树龄。

在文化传承方面,什川镇已建成集生态博物馆(guǎn)、农耕文化数字体验馆、古梨(lí)树基因库于一体的综合性保护中心(zhōngxīn),创新打造“梨园记忆馆”等沉浸式文化空间。通过“梨文化”进校园活动,设立“梨文化传承基地”,年接待研学游客3万人次,让青少年(qīngshàonián)在嫁接体验、非遗展演中触摸千年农耕文明。

近年来,在市县(shìxiàn)两级政府的大力支持下,政府每年(měinián)投入240万元用于古树管护,推行“一树一档”挂牌保护,与农户、农家乐签订管护协议(xiéyì),对无人看顾的古树聘请专人统一管理,形成“政府主导、农户参与(cānyù)、社会监督”的保护格局。

“一棵梨树多重收益”的价值升级(shēngjí)

每年四月,古梨园(líyuán)进入盛花期,梨园花光美景吸引全国各地的游客前来(qiánlái)。

“近年来,我们按照‘农业+文化+旅游’的(de)发展模式,将民俗与农耕主题展览馆(zhǎnlǎnguǎn),研学旅游基地,采摘体验园等相结合,通过举办春赏花、夏露营、秋采摘、冬戏雪的特色文旅活动,每年吸引来赏花、年游览游客超(chāo)90万人次,带动什川旅游经济收入(shōurù)9000万元以上。”什川镇(shénchuānzhèn)武装部部长魏伟介绍道。

与此同时,什川镇全力推进(tuījìn)乡村旅游高质量发展,策划实施景区(jǐngqū)提质、基础配套、业态培育等33个重点项目,着力推动什川4A级景区向5A级景区晋升。全力推进景区基础设施(jīchǔshèshī)建设,改造提升梨(lí)花溪、陶园街游步道,建成上车村村史馆、农耕博物馆,开发什川智慧乡村旅游服务平台,为游客提供“食(shí)、住、行、游、购、娱”一体化服务。特别值得一提的(de)是,正在建设当中的什川黄河大桥,其“梨”形双塔设计将成为地标性建筑,通车(tōngchē)后将打破(dǎpò)两岸交通瓶颈,优化区域路网,推动旅游业发展。

“以前游客只在四五月份来赏梨花(líhuā),现在一年四季都有得(dé)玩,人气旺了,收入也翻倍了。”什川镇上车村民宿经营者陶启选说。

古梨树不仅是文化遗产,更成为当地人增收致富(zhìfù)的(de)“绿色银行”。走进皋兰百璐通瓜果专业合作社,工人们正将包装好的软儿梨称重后打包,准备(zhǔnbèi)发往长三角地区。

皋兰百璐通瓜果专业合作社以什川镇的梨(lí)产品作为主营项目,专注传统梨产业升级与(yǔ)现代农业融合,打造集种植、加工、销售(xiāoshòu)、文旅于一体的特色产业链,成功将这一甘味农特产品推向了更广阔的市场。

据什川镇镇长陈大旭介绍(jièshào),什川镇已通过构建“龙头企业+合作社+农户”的产业化联合体,对软儿(ruǎnér)梨、白兰瓜等特色农产品实施标准化加工与品牌化运营(yùnyíng),实现从分散经营向全产业链升级。通过统一品质标准、创建地标品牌、拓展电商渠道(qúdào)等措施,带动农户每亩梨园收益从3000元跃升至8000元,增收效益显著。同步创新反季节种植技术(jìshù),发展设施农业与错季瓜菜生产(shēngchǎn),构建起“春有梨花(líhuā)、夏采鲜果、秋收瓜菜、冬藏窖梨”的四季全产业链条(tiáo),形成资源高效利用、产业无缝衔接的现代农业格局。

传统(chuántǒng)智慧与现代文明和谐共鸣

此次认定既是一份肯定,更是一份责任。站在新的历史起点,什川古梨园正以(zhèngyǐ)全球重要农业文化遗产系统为(wèi)新坐标,探索生态(shēngtài)保护、文化传承与乡村振兴协同发展的新路径。当清晨的第一缕阳光掠过(lüèguò)黄河水面,洒在那些(nàxiē)历经沧桑的古梨树枝头,我们看到的不仅是一片果园(guǒyuán),更是一部活着的农业文明史,它用600余年的坚守告诉世界——真正的可持续发展,从来都是传统智慧与现代文明的和谐共鸣。

兰州日报社全媒体记者(jìzhě) 安娜 文/图

古梨园特色农产品展销(zhǎnxiāo)

兰州,黄河唯一穿城而过的省会城市(chéngshì)。黄河犹如一条金黄色的丝带铺展(pūzhǎn)向东,在兰州东北部20公里处(chù)的皋兰县什川镇调皮地掉头北上,这道弯成就了此处肥沃的土壤、充足的水源,还孕育了万亩古梨园。

2025年5月19日,这片镶嵌着近万株百年古梨树的土地,被联合国粮农组织(liánhéguóliángnóngzǔzhī)正式认定为“全球重要农业文化遗产系统”。从明代先民的拓荒智慧到当代“古法(gǔfǎ)+科技”的创新管护,从单一果农经济到农文旅融合的现代产业,什川古梨园用600余年的生态实践,为世界农业文明保护与(yǔ)发展(fāzhǎn)提供了“中国方案(fāngàn)”。

千年古梨树下的农耕密码(mìmǎ)

什川古梨园总面积12000余亩,核心区现有9423株百岁梨树,它们沿黄河阶地铺展,虬枝盘曲如青铜雕塑,最年长的(de)“树王”已近500岁高龄。这些“活文物”,至今仍保持(bǎochí)着年均250公斤的挂果(guàguǒ)能力,盛果期单株最高产量(chǎnliàng)可达800公斤,年总产量超过100万公斤。而(ér)这一绿色奇迹的背后,是什川果农(guǒnóng)世代相传的独特栽培技艺。

据兰州市农业科技研究推广中心果树站站长张文利介绍(jièshào),什川古(shénchuāngǔ)梨园(líyuán)利用黄河阶地高差,形成了“上林下田”的立体格局,既防风固沙,又通过梨树蒸腾作用(zhēngténgzuòyòng)调节小气候,创造了“旱不荒田,涝不淹地”的可持续农耕系统。

“目前,什川(shénchuān)梨园采用(cǎiyòng)的田间套种品种主要是矮秆作物,以(yǐ)豆类和蔬菜为主,能起到保水固土增肥的作用,这是农耕智慧的体现。”张文利说。

为了保护和传承(chuánchéng)好古梨园农耕(nónggēng)文化,经过数百年积淀,什川梨农创造了“天把式”等十多种高田作业技艺,形成了完整的传统(chuántǒng)农耕技艺和知识体系。

在(zài)兰州话里,把某一行当里的老手行家(hángjiā)称之为“把式”。“天把式”是什川梨园里的专属。用松木制成的云梯高达十多米,两根戗杆(gān)与云梯形成稳固的三角形固定在地上,务劳果树的果农(guǒnóng)们顺着云梯攀爬到与树冠同等高度(gāodù)的地方为梨树修枝、疏果、喷药、采摘。2008年“天把式”作为一项梨树养护技艺被列入(lièrù)省级非物质文化遗产保护名录。

今年70岁的魏周言依然可以随时展示“天把式”的绝活,为了(wèile)让(ràng)更多的人了解这项技艺,他每天都会在梨树下等待,只要游客感兴趣(gǎnxìngqù),他就现场展示讲解。

在长期实践中,什川人发展出一套完整的“四季养护(yǎnghù)法”:春季掸花震虫促进授粉,夏季(xiàjì)堆沙保墒调节地温,秋季抹泥封堵树洞,冬季刮皮(guāpí)除虫防冻。更令人称奇的是“烟汁杀虫”技术——将烟草浸泡后喷洒树干,既杀灭蚜虫又避免化学污染;“高杆吊枝(diàozhī)”工艺则用木杆支撑树冠,防止结果期枝条断裂(duànliè)。

张文利表示,这些(zhèxiē)看似原始的方法,实则暗合现代生态农业理念,配合“间作豆类+自流灌溉”系统,使古梨园水资源利用率高达85%,构建(gòujiàn)起“保水-固土(gùtǔ)-增肥”的良性循环。

多维保护格局共护“活文物(wénwù)”

“甘肃皋兰(gāolán)什川古梨园(líyuán)系统”是世界珍贵的梨园复合农作技艺及其知识体系的发祥地及传承(chuánchéng)地。近年来,皋兰县深耕古梨园技艺传承,探索出一条“活态传承”新路径。2014年,皋兰县成立古梨园保护(bǎohù)(bǎohù)中心,并于2018年与什川果农签订《什川古梨树保护协议》,将古梨园交给专人保护;2019年,《兰州市什川古梨树保护条例》实施,及时(jíshí)查处和严厉打击破坏古梨树行为(xíngwéi),有效遏制了乱建乱搭、乱砍滥伐等行为的发生。

“为了更精准保护,古梨园保护中心委托专业技术公司,花(huā)了两年时间对什川古(shénchuāngǔ)梨园百年以上(yǐshàng)古梨树信息(xìnxī)进行调查摸底,采取GPS坐标定位的方式对9423株古梨树重新定位、挂牌,这张牌子就是树的身份证,上面清楚地标注了树的品种、树龄、管护人姓名等信息。”皋兰县古梨园保护中心干部(gànbù)韩磊介绍(jièshào)说。目前,古梨园3939亩核心保护区已形成网格化、规范化、信息化的管护模式。

古梨树保护的(de)(de)意义在于“扶老携幼”。古梨园保护中心的工作人员除了(chúle)保护好现存的高龄梨树,还要(háiyào)及时补栽小梨树,什川人几百年(nián)的种植经验(jīngyàn)得出一个结论:野生的梨树苗在防病虫害方面有极大“优势”。2020年,保护中心建成苗圃基地培育2000余株幼苗用于桥接补栽,农技专家定期开展(kāizhǎn)培训(péixùn),年培训果农超2000人次,实现“每户一名科技明白人”。针对300年以上的高龄衰弱古树,创新应用传统桥接、嫁接技术复壮树体,并通过树洞填补等工艺延长树龄。

在文化传承方面,什川镇已建成集生态博物馆(guǎn)、农耕文化数字体验馆、古梨(lí)树基因库于一体的综合性保护中心(zhōngxīn),创新打造“梨园记忆馆”等沉浸式文化空间。通过“梨文化”进校园活动,设立“梨文化传承基地”,年接待研学游客3万人次,让青少年(qīngshàonián)在嫁接体验、非遗展演中触摸千年农耕文明。

近年来,在市县(shìxiàn)两级政府的大力支持下,政府每年(měinián)投入240万元用于古树管护,推行“一树一档”挂牌保护,与农户、农家乐签订管护协议(xiéyì),对无人看顾的古树聘请专人统一管理,形成“政府主导、农户参与(cānyù)、社会监督”的保护格局。

“一棵梨树多重收益”的价值升级(shēngjí)

每年四月,古梨园(líyuán)进入盛花期,梨园花光美景吸引全国各地的游客前来(qiánlái)。

“近年来,我们按照‘农业+文化+旅游’的(de)发展模式,将民俗与农耕主题展览馆(zhǎnlǎnguǎn),研学旅游基地,采摘体验园等相结合,通过举办春赏花、夏露营、秋采摘、冬戏雪的特色文旅活动,每年吸引来赏花、年游览游客超(chāo)90万人次,带动什川旅游经济收入(shōurù)9000万元以上。”什川镇(shénchuānzhèn)武装部部长魏伟介绍道。

与此同时,什川镇全力推进(tuījìn)乡村旅游高质量发展,策划实施景区(jǐngqū)提质、基础配套、业态培育等33个重点项目,着力推动什川4A级景区向5A级景区晋升。全力推进景区基础设施(jīchǔshèshī)建设,改造提升梨(lí)花溪、陶园街游步道,建成上车村村史馆、农耕博物馆,开发什川智慧乡村旅游服务平台,为游客提供“食(shí)、住、行、游、购、娱”一体化服务。特别值得一提的(de)是,正在建设当中的什川黄河大桥,其“梨”形双塔设计将成为地标性建筑,通车(tōngchē)后将打破(dǎpò)两岸交通瓶颈,优化区域路网,推动旅游业发展。

“以前游客只在四五月份来赏梨花(líhuā),现在一年四季都有得(dé)玩,人气旺了,收入也翻倍了。”什川镇上车村民宿经营者陶启选说。

古梨树不仅是文化遗产,更成为当地人增收致富(zhìfù)的(de)“绿色银行”。走进皋兰百璐通瓜果专业合作社,工人们正将包装好的软儿梨称重后打包,准备(zhǔnbèi)发往长三角地区。

皋兰百璐通瓜果专业合作社以什川镇的梨(lí)产品作为主营项目,专注传统梨产业升级与(yǔ)现代农业融合,打造集种植、加工、销售(xiāoshòu)、文旅于一体的特色产业链,成功将这一甘味农特产品推向了更广阔的市场。

据什川镇镇长陈大旭介绍(jièshào),什川镇已通过构建“龙头企业+合作社+农户”的产业化联合体,对软儿(ruǎnér)梨、白兰瓜等特色农产品实施标准化加工与品牌化运营(yùnyíng),实现从分散经营向全产业链升级。通过统一品质标准、创建地标品牌、拓展电商渠道(qúdào)等措施,带动农户每亩梨园收益从3000元跃升至8000元,增收效益显著。同步创新反季节种植技术(jìshù),发展设施农业与错季瓜菜生产(shēngchǎn),构建起“春有梨花(líhuā)、夏采鲜果、秋收瓜菜、冬藏窖梨”的四季全产业链条(tiáo),形成资源高效利用、产业无缝衔接的现代农业格局。

传统(chuántǒng)智慧与现代文明和谐共鸣

此次认定既是一份肯定,更是一份责任。站在新的历史起点,什川古梨园正以(zhèngyǐ)全球重要农业文化遗产系统为(wèi)新坐标,探索生态(shēngtài)保护、文化传承与乡村振兴协同发展的新路径。当清晨的第一缕阳光掠过(lüèguò)黄河水面,洒在那些(nàxiē)历经沧桑的古梨树枝头,我们看到的不仅是一片果园(guǒyuán),更是一部活着的农业文明史,它用600余年的坚守告诉世界——真正的可持续发展,从来都是传统智慧与现代文明的和谐共鸣。

兰州日报社全媒体记者(jìzhě) 安娜 文/图

六百余年(bǎiyúnián)活态农耕 全球重要农业文化遗产系统

什川古(shénchuāngǔ)梨园诠释农业文明保护发展“中国方案”

“天把式”为梨树(líshù)疏果

“天把式”为梨树(líshù)疏果

古梨园特色农产品展销(zhǎnxiāo)

兰州,黄河唯一穿城而过的省会城市(chéngshì)。黄河犹如一条金黄色的丝带铺展(pūzhǎn)向东,在兰州东北部20公里处(chù)的皋兰县什川镇调皮地掉头北上,这道弯成就了此处肥沃的土壤、充足的水源,还孕育了万亩古梨园。

2025年5月19日,这片镶嵌着近万株百年古梨树的土地,被联合国粮农组织(liánhéguóliángnóngzǔzhī)正式认定为“全球重要农业文化遗产系统”。从明代先民的拓荒智慧到当代“古法(gǔfǎ)+科技”的创新管护,从单一果农经济到农文旅融合的现代产业,什川古梨园用600余年的生态实践,为世界农业文明保护与(yǔ)发展(fāzhǎn)提供了“中国方案(fāngàn)”。

千年古梨树下的农耕密码(mìmǎ)

什川古梨园总面积12000余亩,核心区现有9423株百岁梨树,它们沿黄河阶地铺展,虬枝盘曲如青铜雕塑,最年长的(de)“树王”已近500岁高龄。这些“活文物”,至今仍保持(bǎochí)着年均250公斤的挂果(guàguǒ)能力,盛果期单株最高产量(chǎnliàng)可达800公斤,年总产量超过100万公斤。而(ér)这一绿色奇迹的背后,是什川果农(guǒnóng)世代相传的独特栽培技艺。

据兰州市农业科技研究推广中心果树站站长张文利介绍(jièshào),什川古(shénchuāngǔ)梨园(líyuán)利用黄河阶地高差,形成了“上林下田”的立体格局,既防风固沙,又通过梨树蒸腾作用(zhēngténgzuòyòng)调节小气候,创造了“旱不荒田,涝不淹地”的可持续农耕系统。

“目前,什川(shénchuān)梨园采用(cǎiyòng)的田间套种品种主要是矮秆作物,以(yǐ)豆类和蔬菜为主,能起到保水固土增肥的作用,这是农耕智慧的体现。”张文利说。

为了保护和传承(chuánchéng)好古梨园农耕(nónggēng)文化,经过数百年积淀,什川梨农创造了“天把式”等十多种高田作业技艺,形成了完整的传统(chuántǒng)农耕技艺和知识体系。

在(zài)兰州话里,把某一行当里的老手行家(hángjiā)称之为“把式”。“天把式”是什川梨园里的专属。用松木制成的云梯高达十多米,两根戗杆(gān)与云梯形成稳固的三角形固定在地上,务劳果树的果农(guǒnóng)们顺着云梯攀爬到与树冠同等高度(gāodù)的地方为梨树修枝、疏果、喷药、采摘。2008年“天把式”作为一项梨树养护技艺被列入(lièrù)省级非物质文化遗产保护名录。

今年70岁的魏周言依然可以随时展示“天把式”的绝活,为了(wèile)让(ràng)更多的人了解这项技艺,他每天都会在梨树下等待,只要游客感兴趣(gǎnxìngqù),他就现场展示讲解。

在长期实践中,什川人发展出一套完整的“四季养护(yǎnghù)法”:春季掸花震虫促进授粉,夏季(xiàjì)堆沙保墒调节地温,秋季抹泥封堵树洞,冬季刮皮(guāpí)除虫防冻。更令人称奇的是“烟汁杀虫”技术——将烟草浸泡后喷洒树干,既杀灭蚜虫又避免化学污染;“高杆吊枝(diàozhī)”工艺则用木杆支撑树冠,防止结果期枝条断裂(duànliè)。

张文利表示,这些(zhèxiē)看似原始的方法,实则暗合现代生态农业理念,配合“间作豆类+自流灌溉”系统,使古梨园水资源利用率高达85%,构建(gòujiàn)起“保水-固土(gùtǔ)-增肥”的良性循环。

多维保护格局共护“活文物(wénwù)”

“甘肃皋兰(gāolán)什川古梨园(líyuán)系统”是世界珍贵的梨园复合农作技艺及其知识体系的发祥地及传承(chuánchéng)地。近年来,皋兰县深耕古梨园技艺传承,探索出一条“活态传承”新路径。2014年,皋兰县成立古梨园保护(bǎohù)(bǎohù)中心,并于2018年与什川果农签订《什川古梨树保护协议》,将古梨园交给专人保护;2019年,《兰州市什川古梨树保护条例》实施,及时(jíshí)查处和严厉打击破坏古梨树行为(xíngwéi),有效遏制了乱建乱搭、乱砍滥伐等行为的发生。

“为了更精准保护,古梨园保护中心委托专业技术公司,花(huā)了两年时间对什川古(shénchuāngǔ)梨园百年以上(yǐshàng)古梨树信息(xìnxī)进行调查摸底,采取GPS坐标定位的方式对9423株古梨树重新定位、挂牌,这张牌子就是树的身份证,上面清楚地标注了树的品种、树龄、管护人姓名等信息。”皋兰县古梨园保护中心干部(gànbù)韩磊介绍(jièshào)说。目前,古梨园3939亩核心保护区已形成网格化、规范化、信息化的管护模式。

古梨树保护的(de)(de)意义在于“扶老携幼”。古梨园保护中心的工作人员除了(chúle)保护好现存的高龄梨树,还要(háiyào)及时补栽小梨树,什川人几百年(nián)的种植经验(jīngyàn)得出一个结论:野生的梨树苗在防病虫害方面有极大“优势”。2020年,保护中心建成苗圃基地培育2000余株幼苗用于桥接补栽,农技专家定期开展(kāizhǎn)培训(péixùn),年培训果农超2000人次,实现“每户一名科技明白人”。针对300年以上的高龄衰弱古树,创新应用传统桥接、嫁接技术复壮树体,并通过树洞填补等工艺延长树龄。

在文化传承方面,什川镇已建成集生态博物馆(guǎn)、农耕文化数字体验馆、古梨(lí)树基因库于一体的综合性保护中心(zhōngxīn),创新打造“梨园记忆馆”等沉浸式文化空间。通过“梨文化”进校园活动,设立“梨文化传承基地”,年接待研学游客3万人次,让青少年(qīngshàonián)在嫁接体验、非遗展演中触摸千年农耕文明。

近年来,在市县(shìxiàn)两级政府的大力支持下,政府每年(měinián)投入240万元用于古树管护,推行“一树一档”挂牌保护,与农户、农家乐签订管护协议(xiéyì),对无人看顾的古树聘请专人统一管理,形成“政府主导、农户参与(cānyù)、社会监督”的保护格局。

“一棵梨树多重收益”的价值升级(shēngjí)

每年四月,古梨园(líyuán)进入盛花期,梨园花光美景吸引全国各地的游客前来(qiánlái)。

“近年来,我们按照‘农业+文化+旅游’的(de)发展模式,将民俗与农耕主题展览馆(zhǎnlǎnguǎn),研学旅游基地,采摘体验园等相结合,通过举办春赏花、夏露营、秋采摘、冬戏雪的特色文旅活动,每年吸引来赏花、年游览游客超(chāo)90万人次,带动什川旅游经济收入(shōurù)9000万元以上。”什川镇(shénchuānzhèn)武装部部长魏伟介绍道。

与此同时,什川镇全力推进(tuījìn)乡村旅游高质量发展,策划实施景区(jǐngqū)提质、基础配套、业态培育等33个重点项目,着力推动什川4A级景区向5A级景区晋升。全力推进景区基础设施(jīchǔshèshī)建设,改造提升梨(lí)花溪、陶园街游步道,建成上车村村史馆、农耕博物馆,开发什川智慧乡村旅游服务平台,为游客提供“食(shí)、住、行、游、购、娱”一体化服务。特别值得一提的(de)是,正在建设当中的什川黄河大桥,其“梨”形双塔设计将成为地标性建筑,通车(tōngchē)后将打破(dǎpò)两岸交通瓶颈,优化区域路网,推动旅游业发展。

“以前游客只在四五月份来赏梨花(líhuā),现在一年四季都有得(dé)玩,人气旺了,收入也翻倍了。”什川镇上车村民宿经营者陶启选说。

古梨树不仅是文化遗产,更成为当地人增收致富(zhìfù)的(de)“绿色银行”。走进皋兰百璐通瓜果专业合作社,工人们正将包装好的软儿梨称重后打包,准备(zhǔnbèi)发往长三角地区。

皋兰百璐通瓜果专业合作社以什川镇的梨(lí)产品作为主营项目,专注传统梨产业升级与(yǔ)现代农业融合,打造集种植、加工、销售(xiāoshòu)、文旅于一体的特色产业链,成功将这一甘味农特产品推向了更广阔的市场。

据什川镇镇长陈大旭介绍(jièshào),什川镇已通过构建“龙头企业+合作社+农户”的产业化联合体,对软儿(ruǎnér)梨、白兰瓜等特色农产品实施标准化加工与品牌化运营(yùnyíng),实现从分散经营向全产业链升级。通过统一品质标准、创建地标品牌、拓展电商渠道(qúdào)等措施,带动农户每亩梨园收益从3000元跃升至8000元,增收效益显著。同步创新反季节种植技术(jìshù),发展设施农业与错季瓜菜生产(shēngchǎn),构建起“春有梨花(líhuā)、夏采鲜果、秋收瓜菜、冬藏窖梨”的四季全产业链条(tiáo),形成资源高效利用、产业无缝衔接的现代农业格局。

传统(chuántǒng)智慧与现代文明和谐共鸣

此次认定既是一份肯定,更是一份责任。站在新的历史起点,什川古梨园正以(zhèngyǐ)全球重要农业文化遗产系统为(wèi)新坐标,探索生态(shēngtài)保护、文化传承与乡村振兴协同发展的新路径。当清晨的第一缕阳光掠过(lüèguò)黄河水面,洒在那些(nàxiē)历经沧桑的古梨树枝头,我们看到的不仅是一片果园(guǒyuán),更是一部活着的农业文明史,它用600余年的坚守告诉世界——真正的可持续发展,从来都是传统智慧与现代文明的和谐共鸣。

兰州日报社全媒体记者(jìzhě) 安娜 文/图

古梨园特色农产品展销(zhǎnxiāo)

兰州,黄河唯一穿城而过的省会城市(chéngshì)。黄河犹如一条金黄色的丝带铺展(pūzhǎn)向东,在兰州东北部20公里处(chù)的皋兰县什川镇调皮地掉头北上,这道弯成就了此处肥沃的土壤、充足的水源,还孕育了万亩古梨园。

2025年5月19日,这片镶嵌着近万株百年古梨树的土地,被联合国粮农组织(liánhéguóliángnóngzǔzhī)正式认定为“全球重要农业文化遗产系统”。从明代先民的拓荒智慧到当代“古法(gǔfǎ)+科技”的创新管护,从单一果农经济到农文旅融合的现代产业,什川古梨园用600余年的生态实践,为世界农业文明保护与(yǔ)发展(fāzhǎn)提供了“中国方案(fāngàn)”。

千年古梨树下的农耕密码(mìmǎ)

什川古梨园总面积12000余亩,核心区现有9423株百岁梨树,它们沿黄河阶地铺展,虬枝盘曲如青铜雕塑,最年长的(de)“树王”已近500岁高龄。这些“活文物”,至今仍保持(bǎochí)着年均250公斤的挂果(guàguǒ)能力,盛果期单株最高产量(chǎnliàng)可达800公斤,年总产量超过100万公斤。而(ér)这一绿色奇迹的背后,是什川果农(guǒnóng)世代相传的独特栽培技艺。

据兰州市农业科技研究推广中心果树站站长张文利介绍(jièshào),什川古(shénchuāngǔ)梨园(líyuán)利用黄河阶地高差,形成了“上林下田”的立体格局,既防风固沙,又通过梨树蒸腾作用(zhēngténgzuòyòng)调节小气候,创造了“旱不荒田,涝不淹地”的可持续农耕系统。

“目前,什川(shénchuān)梨园采用(cǎiyòng)的田间套种品种主要是矮秆作物,以(yǐ)豆类和蔬菜为主,能起到保水固土增肥的作用,这是农耕智慧的体现。”张文利说。

为了保护和传承(chuánchéng)好古梨园农耕(nónggēng)文化,经过数百年积淀,什川梨农创造了“天把式”等十多种高田作业技艺,形成了完整的传统(chuántǒng)农耕技艺和知识体系。

在(zài)兰州话里,把某一行当里的老手行家(hángjiā)称之为“把式”。“天把式”是什川梨园里的专属。用松木制成的云梯高达十多米,两根戗杆(gān)与云梯形成稳固的三角形固定在地上,务劳果树的果农(guǒnóng)们顺着云梯攀爬到与树冠同等高度(gāodù)的地方为梨树修枝、疏果、喷药、采摘。2008年“天把式”作为一项梨树养护技艺被列入(lièrù)省级非物质文化遗产保护名录。

今年70岁的魏周言依然可以随时展示“天把式”的绝活,为了(wèile)让(ràng)更多的人了解这项技艺,他每天都会在梨树下等待,只要游客感兴趣(gǎnxìngqù),他就现场展示讲解。

在长期实践中,什川人发展出一套完整的“四季养护(yǎnghù)法”:春季掸花震虫促进授粉,夏季(xiàjì)堆沙保墒调节地温,秋季抹泥封堵树洞,冬季刮皮(guāpí)除虫防冻。更令人称奇的是“烟汁杀虫”技术——将烟草浸泡后喷洒树干,既杀灭蚜虫又避免化学污染;“高杆吊枝(diàozhī)”工艺则用木杆支撑树冠,防止结果期枝条断裂(duànliè)。

张文利表示,这些(zhèxiē)看似原始的方法,实则暗合现代生态农业理念,配合“间作豆类+自流灌溉”系统,使古梨园水资源利用率高达85%,构建(gòujiàn)起“保水-固土(gùtǔ)-增肥”的良性循环。

多维保护格局共护“活文物(wénwù)”

“甘肃皋兰(gāolán)什川古梨园(líyuán)系统”是世界珍贵的梨园复合农作技艺及其知识体系的发祥地及传承(chuánchéng)地。近年来,皋兰县深耕古梨园技艺传承,探索出一条“活态传承”新路径。2014年,皋兰县成立古梨园保护(bǎohù)(bǎohù)中心,并于2018年与什川果农签订《什川古梨树保护协议》,将古梨园交给专人保护;2019年,《兰州市什川古梨树保护条例》实施,及时(jíshí)查处和严厉打击破坏古梨树行为(xíngwéi),有效遏制了乱建乱搭、乱砍滥伐等行为的发生。

“为了更精准保护,古梨园保护中心委托专业技术公司,花(huā)了两年时间对什川古(shénchuāngǔ)梨园百年以上(yǐshàng)古梨树信息(xìnxī)进行调查摸底,采取GPS坐标定位的方式对9423株古梨树重新定位、挂牌,这张牌子就是树的身份证,上面清楚地标注了树的品种、树龄、管护人姓名等信息。”皋兰县古梨园保护中心干部(gànbù)韩磊介绍(jièshào)说。目前,古梨园3939亩核心保护区已形成网格化、规范化、信息化的管护模式。

古梨树保护的(de)(de)意义在于“扶老携幼”。古梨园保护中心的工作人员除了(chúle)保护好现存的高龄梨树,还要(háiyào)及时补栽小梨树,什川人几百年(nián)的种植经验(jīngyàn)得出一个结论:野生的梨树苗在防病虫害方面有极大“优势”。2020年,保护中心建成苗圃基地培育2000余株幼苗用于桥接补栽,农技专家定期开展(kāizhǎn)培训(péixùn),年培训果农超2000人次,实现“每户一名科技明白人”。针对300年以上的高龄衰弱古树,创新应用传统桥接、嫁接技术复壮树体,并通过树洞填补等工艺延长树龄。

在文化传承方面,什川镇已建成集生态博物馆(guǎn)、农耕文化数字体验馆、古梨(lí)树基因库于一体的综合性保护中心(zhōngxīn),创新打造“梨园记忆馆”等沉浸式文化空间。通过“梨文化”进校园活动,设立“梨文化传承基地”,年接待研学游客3万人次,让青少年(qīngshàonián)在嫁接体验、非遗展演中触摸千年农耕文明。

近年来,在市县(shìxiàn)两级政府的大力支持下,政府每年(měinián)投入240万元用于古树管护,推行“一树一档”挂牌保护,与农户、农家乐签订管护协议(xiéyì),对无人看顾的古树聘请专人统一管理,形成“政府主导、农户参与(cānyù)、社会监督”的保护格局。

“一棵梨树多重收益”的价值升级(shēngjí)

每年四月,古梨园(líyuán)进入盛花期,梨园花光美景吸引全国各地的游客前来(qiánlái)。

“近年来,我们按照‘农业+文化+旅游’的(de)发展模式,将民俗与农耕主题展览馆(zhǎnlǎnguǎn),研学旅游基地,采摘体验园等相结合,通过举办春赏花、夏露营、秋采摘、冬戏雪的特色文旅活动,每年吸引来赏花、年游览游客超(chāo)90万人次,带动什川旅游经济收入(shōurù)9000万元以上。”什川镇(shénchuānzhèn)武装部部长魏伟介绍道。

与此同时,什川镇全力推进(tuījìn)乡村旅游高质量发展,策划实施景区(jǐngqū)提质、基础配套、业态培育等33个重点项目,着力推动什川4A级景区向5A级景区晋升。全力推进景区基础设施(jīchǔshèshī)建设,改造提升梨(lí)花溪、陶园街游步道,建成上车村村史馆、农耕博物馆,开发什川智慧乡村旅游服务平台,为游客提供“食(shí)、住、行、游、购、娱”一体化服务。特别值得一提的(de)是,正在建设当中的什川黄河大桥,其“梨”形双塔设计将成为地标性建筑,通车(tōngchē)后将打破(dǎpò)两岸交通瓶颈,优化区域路网,推动旅游业发展。

“以前游客只在四五月份来赏梨花(líhuā),现在一年四季都有得(dé)玩,人气旺了,收入也翻倍了。”什川镇上车村民宿经营者陶启选说。

古梨树不仅是文化遗产,更成为当地人增收致富(zhìfù)的(de)“绿色银行”。走进皋兰百璐通瓜果专业合作社,工人们正将包装好的软儿梨称重后打包,准备(zhǔnbèi)发往长三角地区。

皋兰百璐通瓜果专业合作社以什川镇的梨(lí)产品作为主营项目,专注传统梨产业升级与(yǔ)现代农业融合,打造集种植、加工、销售(xiāoshòu)、文旅于一体的特色产业链,成功将这一甘味农特产品推向了更广阔的市场。

据什川镇镇长陈大旭介绍(jièshào),什川镇已通过构建“龙头企业+合作社+农户”的产业化联合体,对软儿(ruǎnér)梨、白兰瓜等特色农产品实施标准化加工与品牌化运营(yùnyíng),实现从分散经营向全产业链升级。通过统一品质标准、创建地标品牌、拓展电商渠道(qúdào)等措施,带动农户每亩梨园收益从3000元跃升至8000元,增收效益显著。同步创新反季节种植技术(jìshù),发展设施农业与错季瓜菜生产(shēngchǎn),构建起“春有梨花(líhuā)、夏采鲜果、秋收瓜菜、冬藏窖梨”的四季全产业链条(tiáo),形成资源高效利用、产业无缝衔接的现代农业格局。

传统(chuántǒng)智慧与现代文明和谐共鸣

此次认定既是一份肯定,更是一份责任。站在新的历史起点,什川古梨园正以(zhèngyǐ)全球重要农业文化遗产系统为(wèi)新坐标,探索生态(shēngtài)保护、文化传承与乡村振兴协同发展的新路径。当清晨的第一缕阳光掠过(lüèguò)黄河水面,洒在那些(nàxiē)历经沧桑的古梨树枝头,我们看到的不仅是一片果园(guǒyuán),更是一部活着的农业文明史,它用600余年的坚守告诉世界——真正的可持续发展,从来都是传统智慧与现代文明的和谐共鸣。

兰州日报社全媒体记者(jìzhě) 安娜 文/图

“天把式”为梨树(líshù)疏果

“天把式”为梨树(líshù)疏果

古梨园特色农产品展销(zhǎnxiāo)

兰州,黄河唯一穿城而过的省会城市(chéngshì)。黄河犹如一条金黄色的丝带铺展(pūzhǎn)向东,在兰州东北部20公里处(chù)的皋兰县什川镇调皮地掉头北上,这道弯成就了此处肥沃的土壤、充足的水源,还孕育了万亩古梨园。

2025年5月19日,这片镶嵌着近万株百年古梨树的土地,被联合国粮农组织(liánhéguóliángnóngzǔzhī)正式认定为“全球重要农业文化遗产系统”。从明代先民的拓荒智慧到当代“古法(gǔfǎ)+科技”的创新管护,从单一果农经济到农文旅融合的现代产业,什川古梨园用600余年的生态实践,为世界农业文明保护与(yǔ)发展(fāzhǎn)提供了“中国方案(fāngàn)”。

千年古梨树下的农耕密码(mìmǎ)

什川古梨园总面积12000余亩,核心区现有9423株百岁梨树,它们沿黄河阶地铺展,虬枝盘曲如青铜雕塑,最年长的(de)“树王”已近500岁高龄。这些“活文物”,至今仍保持(bǎochí)着年均250公斤的挂果(guàguǒ)能力,盛果期单株最高产量(chǎnliàng)可达800公斤,年总产量超过100万公斤。而(ér)这一绿色奇迹的背后,是什川果农(guǒnóng)世代相传的独特栽培技艺。

据兰州市农业科技研究推广中心果树站站长张文利介绍(jièshào),什川古(shénchuāngǔ)梨园(líyuán)利用黄河阶地高差,形成了“上林下田”的立体格局,既防风固沙,又通过梨树蒸腾作用(zhēngténgzuòyòng)调节小气候,创造了“旱不荒田,涝不淹地”的可持续农耕系统。

“目前,什川(shénchuān)梨园采用(cǎiyòng)的田间套种品种主要是矮秆作物,以(yǐ)豆类和蔬菜为主,能起到保水固土增肥的作用,这是农耕智慧的体现。”张文利说。

为了保护和传承(chuánchéng)好古梨园农耕(nónggēng)文化,经过数百年积淀,什川梨农创造了“天把式”等十多种高田作业技艺,形成了完整的传统(chuántǒng)农耕技艺和知识体系。

在(zài)兰州话里,把某一行当里的老手行家(hángjiā)称之为“把式”。“天把式”是什川梨园里的专属。用松木制成的云梯高达十多米,两根戗杆(gān)与云梯形成稳固的三角形固定在地上,务劳果树的果农(guǒnóng)们顺着云梯攀爬到与树冠同等高度(gāodù)的地方为梨树修枝、疏果、喷药、采摘。2008年“天把式”作为一项梨树养护技艺被列入(lièrù)省级非物质文化遗产保护名录。

今年70岁的魏周言依然可以随时展示“天把式”的绝活,为了(wèile)让(ràng)更多的人了解这项技艺,他每天都会在梨树下等待,只要游客感兴趣(gǎnxìngqù),他就现场展示讲解。

在长期实践中,什川人发展出一套完整的“四季养护(yǎnghù)法”:春季掸花震虫促进授粉,夏季(xiàjì)堆沙保墒调节地温,秋季抹泥封堵树洞,冬季刮皮(guāpí)除虫防冻。更令人称奇的是“烟汁杀虫”技术——将烟草浸泡后喷洒树干,既杀灭蚜虫又避免化学污染;“高杆吊枝(diàozhī)”工艺则用木杆支撑树冠,防止结果期枝条断裂(duànliè)。

张文利表示,这些(zhèxiē)看似原始的方法,实则暗合现代生态农业理念,配合“间作豆类+自流灌溉”系统,使古梨园水资源利用率高达85%,构建(gòujiàn)起“保水-固土(gùtǔ)-增肥”的良性循环。

多维保护格局共护“活文物(wénwù)”

“甘肃皋兰(gāolán)什川古梨园(líyuán)系统”是世界珍贵的梨园复合农作技艺及其知识体系的发祥地及传承(chuánchéng)地。近年来,皋兰县深耕古梨园技艺传承,探索出一条“活态传承”新路径。2014年,皋兰县成立古梨园保护(bǎohù)(bǎohù)中心,并于2018年与什川果农签订《什川古梨树保护协议》,将古梨园交给专人保护;2019年,《兰州市什川古梨树保护条例》实施,及时(jíshí)查处和严厉打击破坏古梨树行为(xíngwéi),有效遏制了乱建乱搭、乱砍滥伐等行为的发生。

“为了更精准保护,古梨园保护中心委托专业技术公司,花(huā)了两年时间对什川古(shénchuāngǔ)梨园百年以上(yǐshàng)古梨树信息(xìnxī)进行调查摸底,采取GPS坐标定位的方式对9423株古梨树重新定位、挂牌,这张牌子就是树的身份证,上面清楚地标注了树的品种、树龄、管护人姓名等信息。”皋兰县古梨园保护中心干部(gànbù)韩磊介绍(jièshào)说。目前,古梨园3939亩核心保护区已形成网格化、规范化、信息化的管护模式。

古梨树保护的(de)(de)意义在于“扶老携幼”。古梨园保护中心的工作人员除了(chúle)保护好现存的高龄梨树,还要(háiyào)及时补栽小梨树,什川人几百年(nián)的种植经验(jīngyàn)得出一个结论:野生的梨树苗在防病虫害方面有极大“优势”。2020年,保护中心建成苗圃基地培育2000余株幼苗用于桥接补栽,农技专家定期开展(kāizhǎn)培训(péixùn),年培训果农超2000人次,实现“每户一名科技明白人”。针对300年以上的高龄衰弱古树,创新应用传统桥接、嫁接技术复壮树体,并通过树洞填补等工艺延长树龄。

在文化传承方面,什川镇已建成集生态博物馆(guǎn)、农耕文化数字体验馆、古梨(lí)树基因库于一体的综合性保护中心(zhōngxīn),创新打造“梨园记忆馆”等沉浸式文化空间。通过“梨文化”进校园活动,设立“梨文化传承基地”,年接待研学游客3万人次,让青少年(qīngshàonián)在嫁接体验、非遗展演中触摸千年农耕文明。

近年来,在市县(shìxiàn)两级政府的大力支持下,政府每年(měinián)投入240万元用于古树管护,推行“一树一档”挂牌保护,与农户、农家乐签订管护协议(xiéyì),对无人看顾的古树聘请专人统一管理,形成“政府主导、农户参与(cānyù)、社会监督”的保护格局。

“一棵梨树多重收益”的价值升级(shēngjí)

每年四月,古梨园(líyuán)进入盛花期,梨园花光美景吸引全国各地的游客前来(qiánlái)。

“近年来,我们按照‘农业+文化+旅游’的(de)发展模式,将民俗与农耕主题展览馆(zhǎnlǎnguǎn),研学旅游基地,采摘体验园等相结合,通过举办春赏花、夏露营、秋采摘、冬戏雪的特色文旅活动,每年吸引来赏花、年游览游客超(chāo)90万人次,带动什川旅游经济收入(shōurù)9000万元以上。”什川镇(shénchuānzhèn)武装部部长魏伟介绍道。

与此同时,什川镇全力推进(tuījìn)乡村旅游高质量发展,策划实施景区(jǐngqū)提质、基础配套、业态培育等33个重点项目,着力推动什川4A级景区向5A级景区晋升。全力推进景区基础设施(jīchǔshèshī)建设,改造提升梨(lí)花溪、陶园街游步道,建成上车村村史馆、农耕博物馆,开发什川智慧乡村旅游服务平台,为游客提供“食(shí)、住、行、游、购、娱”一体化服务。特别值得一提的(de)是,正在建设当中的什川黄河大桥,其“梨”形双塔设计将成为地标性建筑,通车(tōngchē)后将打破(dǎpò)两岸交通瓶颈,优化区域路网,推动旅游业发展。

“以前游客只在四五月份来赏梨花(líhuā),现在一年四季都有得(dé)玩,人气旺了,收入也翻倍了。”什川镇上车村民宿经营者陶启选说。

古梨树不仅是文化遗产,更成为当地人增收致富(zhìfù)的(de)“绿色银行”。走进皋兰百璐通瓜果专业合作社,工人们正将包装好的软儿梨称重后打包,准备(zhǔnbèi)发往长三角地区。

皋兰百璐通瓜果专业合作社以什川镇的梨(lí)产品作为主营项目,专注传统梨产业升级与(yǔ)现代农业融合,打造集种植、加工、销售(xiāoshòu)、文旅于一体的特色产业链,成功将这一甘味农特产品推向了更广阔的市场。

据什川镇镇长陈大旭介绍(jièshào),什川镇已通过构建“龙头企业+合作社+农户”的产业化联合体,对软儿(ruǎnér)梨、白兰瓜等特色农产品实施标准化加工与品牌化运营(yùnyíng),实现从分散经营向全产业链升级。通过统一品质标准、创建地标品牌、拓展电商渠道(qúdào)等措施,带动农户每亩梨园收益从3000元跃升至8000元,增收效益显著。同步创新反季节种植技术(jìshù),发展设施农业与错季瓜菜生产(shēngchǎn),构建起“春有梨花(líhuā)、夏采鲜果、秋收瓜菜、冬藏窖梨”的四季全产业链条(tiáo),形成资源高效利用、产业无缝衔接的现代农业格局。

传统(chuántǒng)智慧与现代文明和谐共鸣

此次认定既是一份肯定,更是一份责任。站在新的历史起点,什川古梨园正以(zhèngyǐ)全球重要农业文化遗产系统为(wèi)新坐标,探索生态(shēngtài)保护、文化传承与乡村振兴协同发展的新路径。当清晨的第一缕阳光掠过(lüèguò)黄河水面,洒在那些(nàxiē)历经沧桑的古梨树枝头,我们看到的不仅是一片果园(guǒyuán),更是一部活着的农业文明史,它用600余年的坚守告诉世界——真正的可持续发展,从来都是传统智慧与现代文明的和谐共鸣。

兰州日报社全媒体记者(jìzhě) 安娜 文/图

古梨园特色农产品展销(zhǎnxiāo)

兰州,黄河唯一穿城而过的省会城市(chéngshì)。黄河犹如一条金黄色的丝带铺展(pūzhǎn)向东,在兰州东北部20公里处(chù)的皋兰县什川镇调皮地掉头北上,这道弯成就了此处肥沃的土壤、充足的水源,还孕育了万亩古梨园。

2025年5月19日,这片镶嵌着近万株百年古梨树的土地,被联合国粮农组织(liánhéguóliángnóngzǔzhī)正式认定为“全球重要农业文化遗产系统”。从明代先民的拓荒智慧到当代“古法(gǔfǎ)+科技”的创新管护,从单一果农经济到农文旅融合的现代产业,什川古梨园用600余年的生态实践,为世界农业文明保护与(yǔ)发展(fāzhǎn)提供了“中国方案(fāngàn)”。

千年古梨树下的农耕密码(mìmǎ)

什川古梨园总面积12000余亩,核心区现有9423株百岁梨树,它们沿黄河阶地铺展,虬枝盘曲如青铜雕塑,最年长的(de)“树王”已近500岁高龄。这些“活文物”,至今仍保持(bǎochí)着年均250公斤的挂果(guàguǒ)能力,盛果期单株最高产量(chǎnliàng)可达800公斤,年总产量超过100万公斤。而(ér)这一绿色奇迹的背后,是什川果农(guǒnóng)世代相传的独特栽培技艺。

据兰州市农业科技研究推广中心果树站站长张文利介绍(jièshào),什川古(shénchuāngǔ)梨园(líyuán)利用黄河阶地高差,形成了“上林下田”的立体格局,既防风固沙,又通过梨树蒸腾作用(zhēngténgzuòyòng)调节小气候,创造了“旱不荒田,涝不淹地”的可持续农耕系统。

“目前,什川(shénchuān)梨园采用(cǎiyòng)的田间套种品种主要是矮秆作物,以(yǐ)豆类和蔬菜为主,能起到保水固土增肥的作用,这是农耕智慧的体现。”张文利说。

为了保护和传承(chuánchéng)好古梨园农耕(nónggēng)文化,经过数百年积淀,什川梨农创造了“天把式”等十多种高田作业技艺,形成了完整的传统(chuántǒng)农耕技艺和知识体系。

在(zài)兰州话里,把某一行当里的老手行家(hángjiā)称之为“把式”。“天把式”是什川梨园里的专属。用松木制成的云梯高达十多米,两根戗杆(gān)与云梯形成稳固的三角形固定在地上,务劳果树的果农(guǒnóng)们顺着云梯攀爬到与树冠同等高度(gāodù)的地方为梨树修枝、疏果、喷药、采摘。2008年“天把式”作为一项梨树养护技艺被列入(lièrù)省级非物质文化遗产保护名录。

今年70岁的魏周言依然可以随时展示“天把式”的绝活,为了(wèile)让(ràng)更多的人了解这项技艺,他每天都会在梨树下等待,只要游客感兴趣(gǎnxìngqù),他就现场展示讲解。

在长期实践中,什川人发展出一套完整的“四季养护(yǎnghù)法”:春季掸花震虫促进授粉,夏季(xiàjì)堆沙保墒调节地温,秋季抹泥封堵树洞,冬季刮皮(guāpí)除虫防冻。更令人称奇的是“烟汁杀虫”技术——将烟草浸泡后喷洒树干,既杀灭蚜虫又避免化学污染;“高杆吊枝(diàozhī)”工艺则用木杆支撑树冠,防止结果期枝条断裂(duànliè)。

张文利表示,这些(zhèxiē)看似原始的方法,实则暗合现代生态农业理念,配合“间作豆类+自流灌溉”系统,使古梨园水资源利用率高达85%,构建(gòujiàn)起“保水-固土(gùtǔ)-增肥”的良性循环。

多维保护格局共护“活文物(wénwù)”

“甘肃皋兰(gāolán)什川古梨园(líyuán)系统”是世界珍贵的梨园复合农作技艺及其知识体系的发祥地及传承(chuánchéng)地。近年来,皋兰县深耕古梨园技艺传承,探索出一条“活态传承”新路径。2014年,皋兰县成立古梨园保护(bǎohù)(bǎohù)中心,并于2018年与什川果农签订《什川古梨树保护协议》,将古梨园交给专人保护;2019年,《兰州市什川古梨树保护条例》实施,及时(jíshí)查处和严厉打击破坏古梨树行为(xíngwéi),有效遏制了乱建乱搭、乱砍滥伐等行为的发生。

“为了更精准保护,古梨园保护中心委托专业技术公司,花(huā)了两年时间对什川古(shénchuāngǔ)梨园百年以上(yǐshàng)古梨树信息(xìnxī)进行调查摸底,采取GPS坐标定位的方式对9423株古梨树重新定位、挂牌,这张牌子就是树的身份证,上面清楚地标注了树的品种、树龄、管护人姓名等信息。”皋兰县古梨园保护中心干部(gànbù)韩磊介绍(jièshào)说。目前,古梨园3939亩核心保护区已形成网格化、规范化、信息化的管护模式。

古梨树保护的(de)(de)意义在于“扶老携幼”。古梨园保护中心的工作人员除了(chúle)保护好现存的高龄梨树,还要(háiyào)及时补栽小梨树,什川人几百年(nián)的种植经验(jīngyàn)得出一个结论:野生的梨树苗在防病虫害方面有极大“优势”。2020年,保护中心建成苗圃基地培育2000余株幼苗用于桥接补栽,农技专家定期开展(kāizhǎn)培训(péixùn),年培训果农超2000人次,实现“每户一名科技明白人”。针对300年以上的高龄衰弱古树,创新应用传统桥接、嫁接技术复壮树体,并通过树洞填补等工艺延长树龄。

在文化传承方面,什川镇已建成集生态博物馆(guǎn)、农耕文化数字体验馆、古梨(lí)树基因库于一体的综合性保护中心(zhōngxīn),创新打造“梨园记忆馆”等沉浸式文化空间。通过“梨文化”进校园活动,设立“梨文化传承基地”,年接待研学游客3万人次,让青少年(qīngshàonián)在嫁接体验、非遗展演中触摸千年农耕文明。

近年来,在市县(shìxiàn)两级政府的大力支持下,政府每年(měinián)投入240万元用于古树管护,推行“一树一档”挂牌保护,与农户、农家乐签订管护协议(xiéyì),对无人看顾的古树聘请专人统一管理,形成“政府主导、农户参与(cānyù)、社会监督”的保护格局。

“一棵梨树多重收益”的价值升级(shēngjí)

每年四月,古梨园(líyuán)进入盛花期,梨园花光美景吸引全国各地的游客前来(qiánlái)。

“近年来,我们按照‘农业+文化+旅游’的(de)发展模式,将民俗与农耕主题展览馆(zhǎnlǎnguǎn),研学旅游基地,采摘体验园等相结合,通过举办春赏花、夏露营、秋采摘、冬戏雪的特色文旅活动,每年吸引来赏花、年游览游客超(chāo)90万人次,带动什川旅游经济收入(shōurù)9000万元以上。”什川镇(shénchuānzhèn)武装部部长魏伟介绍道。

与此同时,什川镇全力推进(tuījìn)乡村旅游高质量发展,策划实施景区(jǐngqū)提质、基础配套、业态培育等33个重点项目,着力推动什川4A级景区向5A级景区晋升。全力推进景区基础设施(jīchǔshèshī)建设,改造提升梨(lí)花溪、陶园街游步道,建成上车村村史馆、农耕博物馆,开发什川智慧乡村旅游服务平台,为游客提供“食(shí)、住、行、游、购、娱”一体化服务。特别值得一提的(de)是,正在建设当中的什川黄河大桥,其“梨”形双塔设计将成为地标性建筑,通车(tōngchē)后将打破(dǎpò)两岸交通瓶颈,优化区域路网,推动旅游业发展。

“以前游客只在四五月份来赏梨花(líhuā),现在一年四季都有得(dé)玩,人气旺了,收入也翻倍了。”什川镇上车村民宿经营者陶启选说。

古梨树不仅是文化遗产,更成为当地人增收致富(zhìfù)的(de)“绿色银行”。走进皋兰百璐通瓜果专业合作社,工人们正将包装好的软儿梨称重后打包,准备(zhǔnbèi)发往长三角地区。

皋兰百璐通瓜果专业合作社以什川镇的梨(lí)产品作为主营项目,专注传统梨产业升级与(yǔ)现代农业融合,打造集种植、加工、销售(xiāoshòu)、文旅于一体的特色产业链,成功将这一甘味农特产品推向了更广阔的市场。

据什川镇镇长陈大旭介绍(jièshào),什川镇已通过构建“龙头企业+合作社+农户”的产业化联合体,对软儿(ruǎnér)梨、白兰瓜等特色农产品实施标准化加工与品牌化运营(yùnyíng),实现从分散经营向全产业链升级。通过统一品质标准、创建地标品牌、拓展电商渠道(qúdào)等措施,带动农户每亩梨园收益从3000元跃升至8000元,增收效益显著。同步创新反季节种植技术(jìshù),发展设施农业与错季瓜菜生产(shēngchǎn),构建起“春有梨花(líhuā)、夏采鲜果、秋收瓜菜、冬藏窖梨”的四季全产业链条(tiáo),形成资源高效利用、产业无缝衔接的现代农业格局。

传统(chuántǒng)智慧与现代文明和谐共鸣

此次认定既是一份肯定,更是一份责任。站在新的历史起点,什川古梨园正以(zhèngyǐ)全球重要农业文化遗产系统为(wèi)新坐标,探索生态(shēngtài)保护、文化传承与乡村振兴协同发展的新路径。当清晨的第一缕阳光掠过(lüèguò)黄河水面,洒在那些(nàxiē)历经沧桑的古梨树枝头,我们看到的不仅是一片果园(guǒyuán),更是一部活着的农业文明史,它用600余年的坚守告诉世界——真正的可持续发展,从来都是传统智慧与现代文明的和谐共鸣。

兰州日报社全媒体记者(jìzhě) 安娜 文/图

相关推荐

评论列表

暂无评论,快抢沙发吧~

欢迎 你 发表评论: